こんばんは。マインドマップゆるきゃらインストラクターのよりぞう (依光洋志)です。

最近、無謀にも大学に入学し日々学習に励んでいます。

人間の脳の仕組みを紐解きながら、AIの開発に役立てていきたい。

感情を持ったAIと友人になりたいと心から願っています。

アメリカのSFドラマの「スタートレック」のデータ少佐(ググってくださいね)のような人間が大好きで人間に憧れてくれるAIが開発できたらよいなぁなどと夢見ながら、日々学習をしております。

それにしても学習って楽しいですね!

期末試験だのレポートだの結構面倒くさいですが、知識を得られる、知見が広がるってかなり気持ち良いものなんですね。

スポーツ以外でこのような清々しい思いをしたのは、恥ずかしながらこの年になって初めてです。

マインドマップ様様です。

私は、幼少期からお勉強が大嫌いでした。

いつも脳内に靄がかかっていて、靄の中を手探りで学習している感じでした。

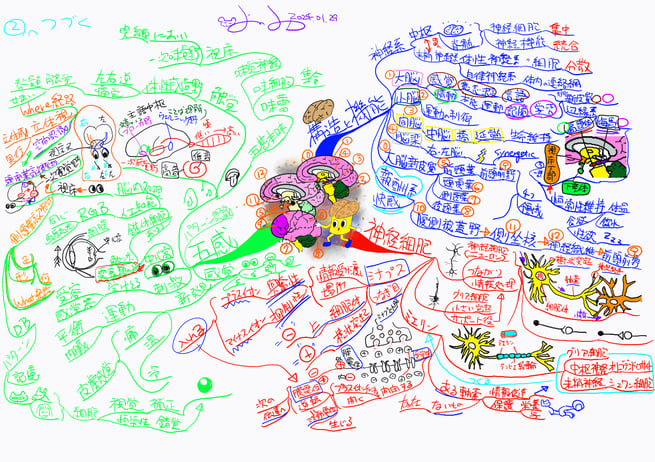

マインドマップに出会ってから、その靄がだいぶ晴れ学習の意欲が湧き、効果が出るようになったということは今までもお伝えしてきた通りですが、今回は大学の期末テスト直前に、試験勉強のためにかいたフルマインドマップの一部を掲載しました。

このマインドマップは、私のお気に入りの科目「脳科学入門」です。

脳の複雑な仕組みや役割は、到底メモ書きでは理解も記憶もできませんよね。

少なくとも私はできません。それ故に図解が大事です。

私は、「理解できないことはかきだしてみなさい」と、幼少期に父に言われていました。

しかしながら、かき出し方が良くわからず理解したいことを自分なりに分解し、絵をかいていました。もちろん自分にしかわからない絵でした。

その頃の経験がなんとなくマインドマップをかく時の真ん中にかくイラスト(セントラルイメージ)や線(ブランチ)の合間にかいているイラストに役立っているようです。

今回、セントラルイメージには脳内の仕組みを理解するための図をかきました。

番号を組み合わせ、ブランチで解説を記載しました。

どんな働きをしているか、どう関係しているかを図で示しながら、キーワードで説明されていると、わかりやすいですよね。

特に脳内の仕組みなんて、一つの器官で完結するようなものがないため、機能やそれぞれの関係性を理解・記憶するためにはマインドマップがもってこいですね。

しかも紙1枚で相当な情報量です。

にもかかわらず、記憶に残りやすいのですから言うことはありません。

マインドマップの考案者であるトニー・ブザンには感謝感激です。

脳に自然なマインドマップだけに脳科学を学ぶのにも、とてもしっくりします。

脳に染みるように知識が入っていきます。

脳の仕組みはマインドマップを扱ううえでも重要な知識となるため、さらに力が入りました。

脳科学入門を学習して改めてマインドマップはかなり有用なツールであることを再認識いたしました。

もし、「うまく使えていない。」「まだ、受講していない」という方はぜひ受講することをお勧めいたします。

いろいろと小ネタも仕入れましたので、別の機会に披露させていただきます。

(執筆: 依光 洋志)

マインドマップを90分で体験できる「マインドマップ オンライン体験会」はこちら。

マインドマップを無料で学べる「マインドマップ・ビデオ講座」はこちら。