【バックナンバー】Facebook

【バックナンバー】Facebook · 4月 14日, 2023年

ChatGPTってすごいですね。

なんでも知ってらっしゃる。ま、当たり前と言えばそうですが。

しかし、いろいろ試してみたのですが、結構平気で間違えますね。

自民党の議員を共産党と言ってみたり、デビッド・ボウイの哲学について記載されているサイトのURLを全く別の記事のものと間違えてしまったり。

SEの友人に聞くと簡単なプログラムを組ませても、何度かやらせないと正解まで辿り着けないそうです。

「なんだぁ。そんなものなのか。もっとすごいのかと思った」

そんなAI ChatGPTについて少し違った視点で利用し、マインドマップにまとめてみました。

ChatGPTにニックネームをつけ、友達付き合いができるかどうかを試してみました。

まずは、ニックネームをつけてよいか聞いたところ、二つ返事で承認されました。

なんとなく「チャッキー」と名付けたところ、「以後私にはチャッキーと呼んでください。」

と乗り気の返信がありました。

また、質問の合間に「チャッキー」と常に呼びかけるようにしていました。

【バックナンバー】Facebook · 4月 03日, 2023年

いよいよ新年度のスタートですね。

何かと新しいイベントが多い季節です。

そんな中、私には「新NISA」に関わるセミナー講師の仕事がドシドシ舞い込んできております。

先日も冷や汗をかきつつ、何とか無事に終えることができました。

無事に終えた後、今回は一つの試みをしました。

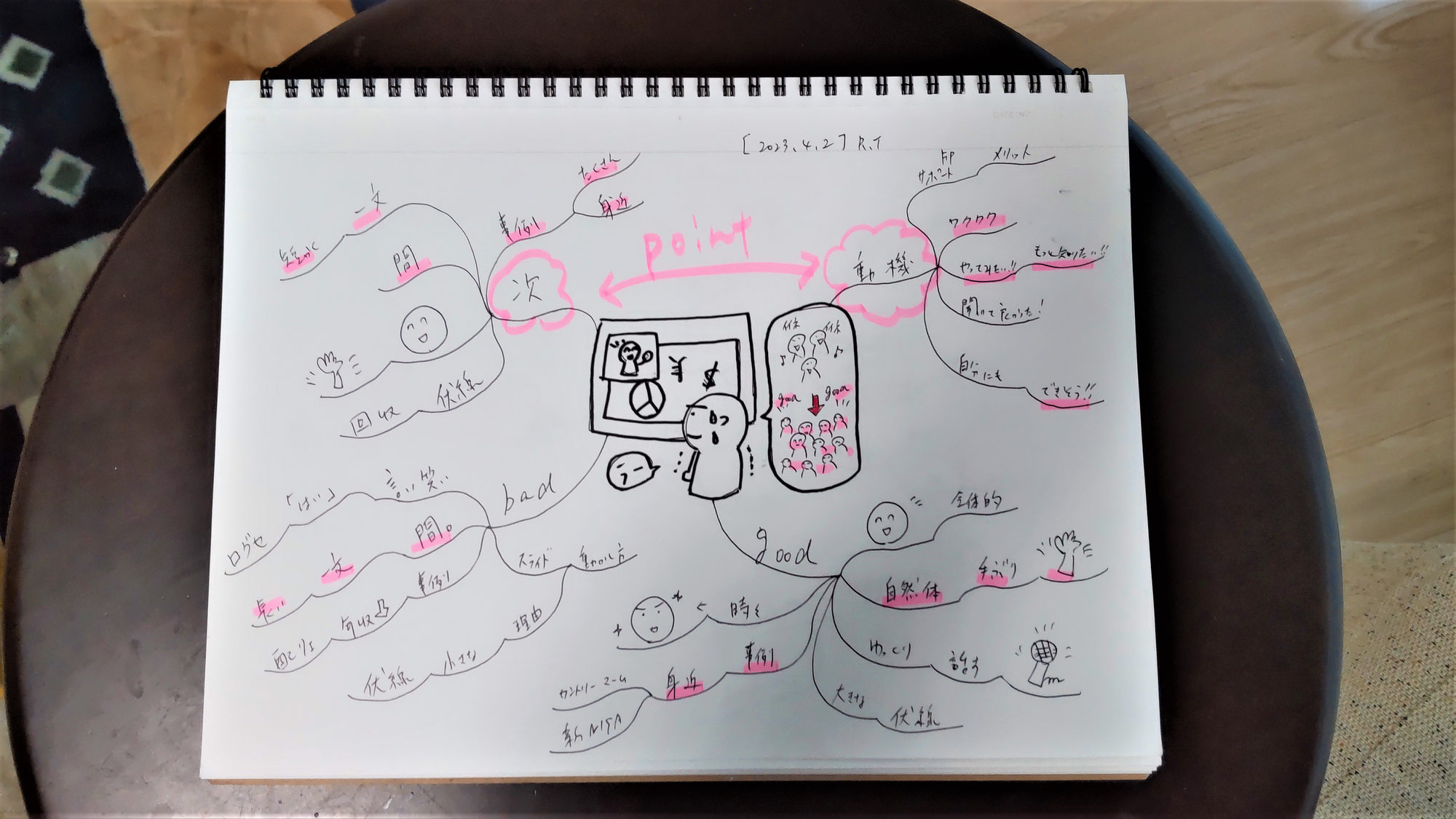

自分自身の動画をマインドマップで分析するという試みです。

今までは自分の動画を見るのが嫌で避けてきましたが、100人規模の受講者の期待に応えられる自分になりたいと一念発起。

自己分析をしてみました。

■良い点

■悪い点

■改善点

そうでした。テクニックではなく、相手にどういう感情になってもらいたいか、が一番大事でした。

冷静にマインドマップで俯瞰できたおかげで、原点に戻ることができました。

実は、資産運用セミナーは、日々の勉強だけでなく、最新情報を常にキャッチしておく必要があるので、非常にハードな準備が必要です。

でも、改めて「何のためにやるのか?」という原点に戻れたので、やる気スイッチが入りました。

明確になった改善点を次に活かしたいと思います。

【バックナンバー】Facebook · 3月 27日, 2023年

桜も満開になり、入学・進級の季節ですね。

我が家の子どもたちも通知票と一緒に、学校から大量のプリントや持ち物を持ち帰ってきました。

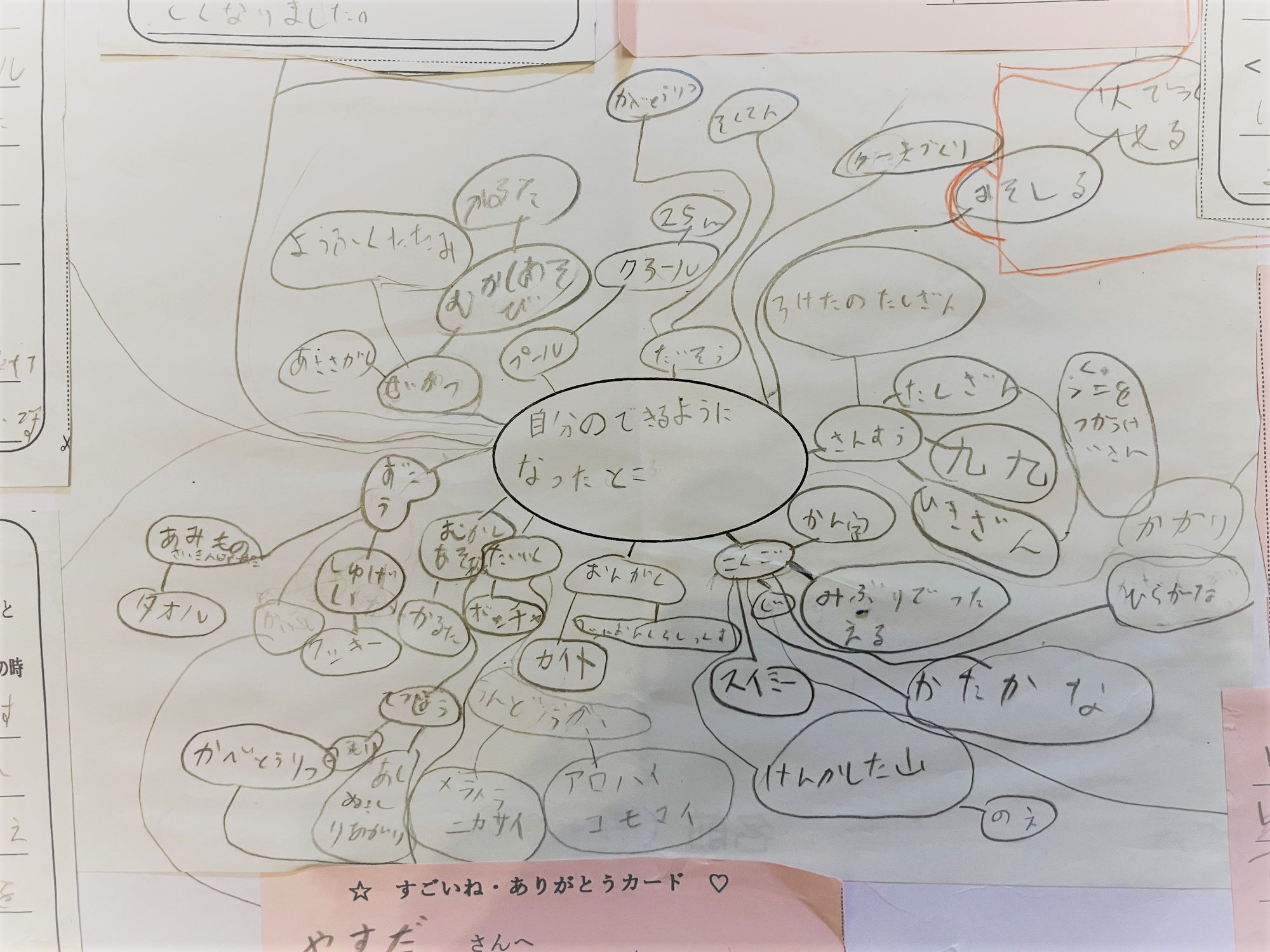

その大量のプリントの中に、楽しいマインドマップ(放射状のノート)を見つけました。

真ん中に「できるようになったこと」とタイトルを書いて、国語や算数、体操やプールなどの科目ごとに思いつくままにいろんなことを書き出していく。

そして書き出したマップを俯瞰して、右上の赤い枠で囲っているように「一人でみそ汁を作れるようになったこと」をタイトルにする。

作文の前にアイディア出しをするのに使っているのですよね。

マップのまわりにはお友達からの感想コメントが貼ってあったりして、とても微笑ましかったです。

過去のエピソードを思い出したり、色々な視点から洗い出したりするのにマインドマップは最強ですよね。

子どもたちも小さい頃から学校で放射状のノートに慣れ親しんでいると、さらに本格的なマインドマップにもスムーズに移行できそうです。

【バックナンバー】Facebook · 3月 21日, 2023年

政府がマスク着用について、

「3月13日からはマスク着用を個人判断で」との決定を

発表したことで、日本人もやっと、多少なりとも、

コロナ騒動から解放されつつあるのかな、

という感じがしています。

約三年間という長い期間、私たちは様々な制限を受け、

不自由な生活を強いられた訳ですが、

そのことで、

これまで“当たり前”としていた、多忙で雑多な生活を

見つめなおす時間を得られたことも確かです。

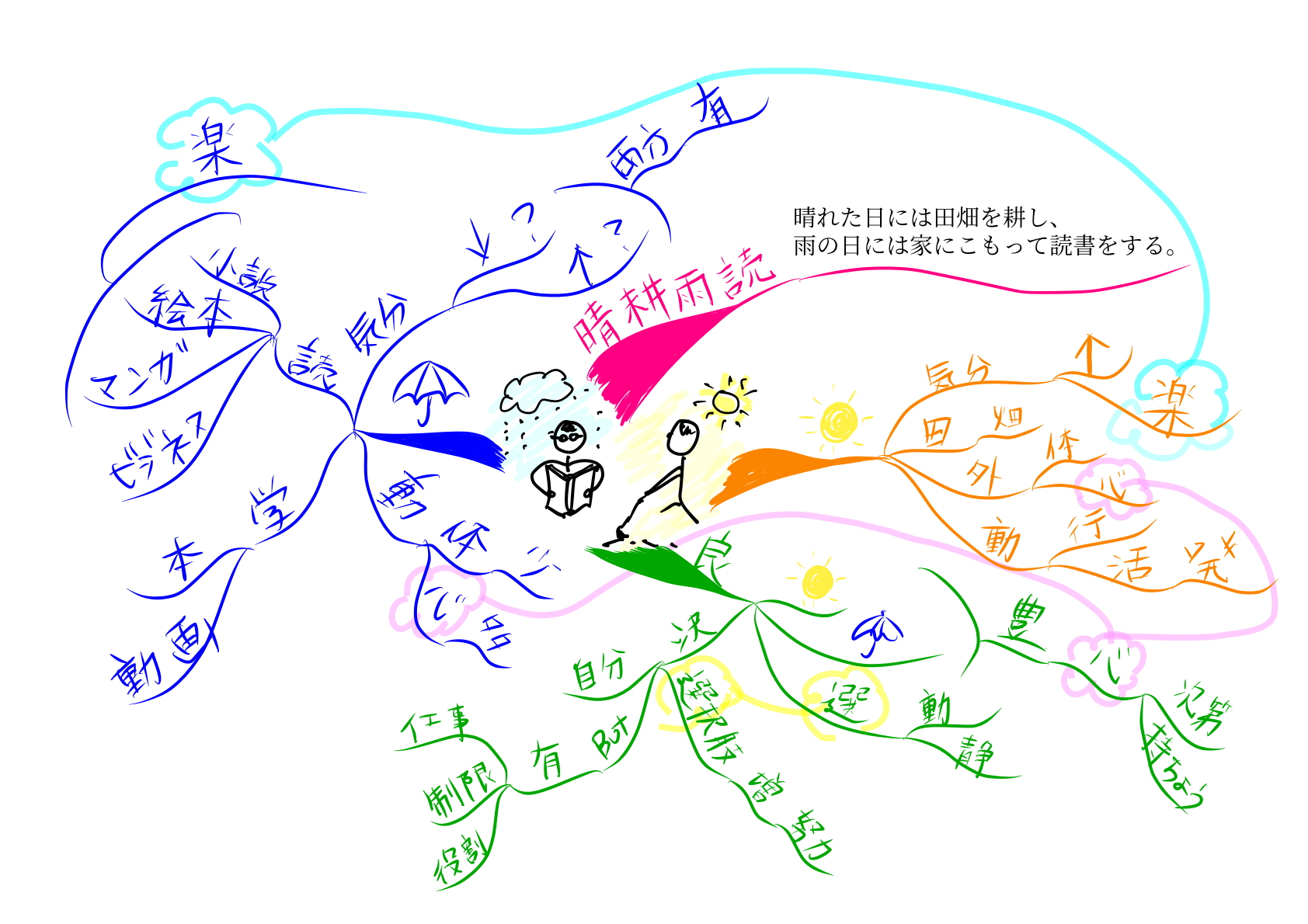

今日のマインドマップはそんなときにかいたものです。

『晴耕雨読』

晴れた日には田を耕し、雨の日には本を読む。

そんな生活に憧れながらも

実践することが難しい日々を送っていた毎日。

思いがけず、立ち止まって考える時間を得ました。

これを機に、

“立ち止まって考える”という時間を

定期的に持ちたいものです。

忙殺される日々に戻るのではなく、

心にも時間的にも

余裕をもった生き方ができるように...ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ

みなさんはいかがですか?

【バックナンバー】Facebook · 3月 17日, 2023年

最近ニュースでもSNSでも"Chat GPT"

という言葉が飛び交っていますね。

毎週、マインドマップインストラクター数人で集まって、

マインドマップなどについて話をするのですが、

その時にChat GPTが話題に上がりました。

早速使ってみたところこれは本当に凄い!

日本語の文章の流れもスムーズなのですが、

インターネット上の情報を調べてくれて、

今ある中での最適解を持ってきてくれます。

ある程度自分で勉強していれば当たり前の内容ですが、

全く知らない場合に概要を知りたいという時には、

凄く便利だなと思ったし、

質問の仕方によってはより深い情報を

知る事が出来ると実感しました。

便利だなと思う反面、

怖いなと感じる所もありました。

基本的な情報は凄く簡単に手に入る。

だからこそ思考が止まるんじゃないかって。

そこで使えるのがマインドマップ!

AIで効率よく情報を集めて、

マインドマップに書き出します。

書き出したら自分が思いつく事を追記して、

全体を俯瞰して共通点が無いか、

関連付けできるものが無いかなどを考えていきます。

【バックナンバー】Facebook · 3月 14日, 2023年

先日、大好きな温泉旅行に行ってきました。

今回は、温泉とお酒で癒されただけではなく、美術館で素晴らしい芸術に出会うことで

とてつもないパワーを得ることが出来ました。

あまりのパワーに、圧倒されたくさん元気をもらうことが出来ました。

その時の想いをマインドマップにまとめてみました。

今回は松本をはじめ長野へ温泉旅行に行きました。

松本に到着するや否や、松本市美術館へ直行。

念願であった草間彌生さんの作品を穴が開くほど見つめてきました。

私は、混雑した場所が苦手で、混雑する展覧会に行くことが出来ませんでした。

さすがに真冬の長野。常設展示であればじっくり見ることが出来るのではないかと考え、

朝一番で入場したところ、理想的な状況で鑑賞することが出来ました。

入場してすぐにブルースリー主演「燃えよドラゴン」を思い起こさせる鏡張りの部屋。

いきなり、そこからパワーを感じ圧倒されます。

その鏡は自分を映し出し、内部に小さくたくさんの自分が反映されていきます。

【バックナンバー】Facebook · 3月 10日, 2023年

今回は、普段心がけていることの一つ、「やっていないことを試す」ということについて書きます。

自分がまだやっていないことをやるときは、多少の勇気と勢いが必要な場合もあります。

見よう見まねでやって、自分なりに工夫することも必要でしょう。

身体の使い方、頭の使い方も、今までとは異なる動きをします。

柔軟性が必要ですね。

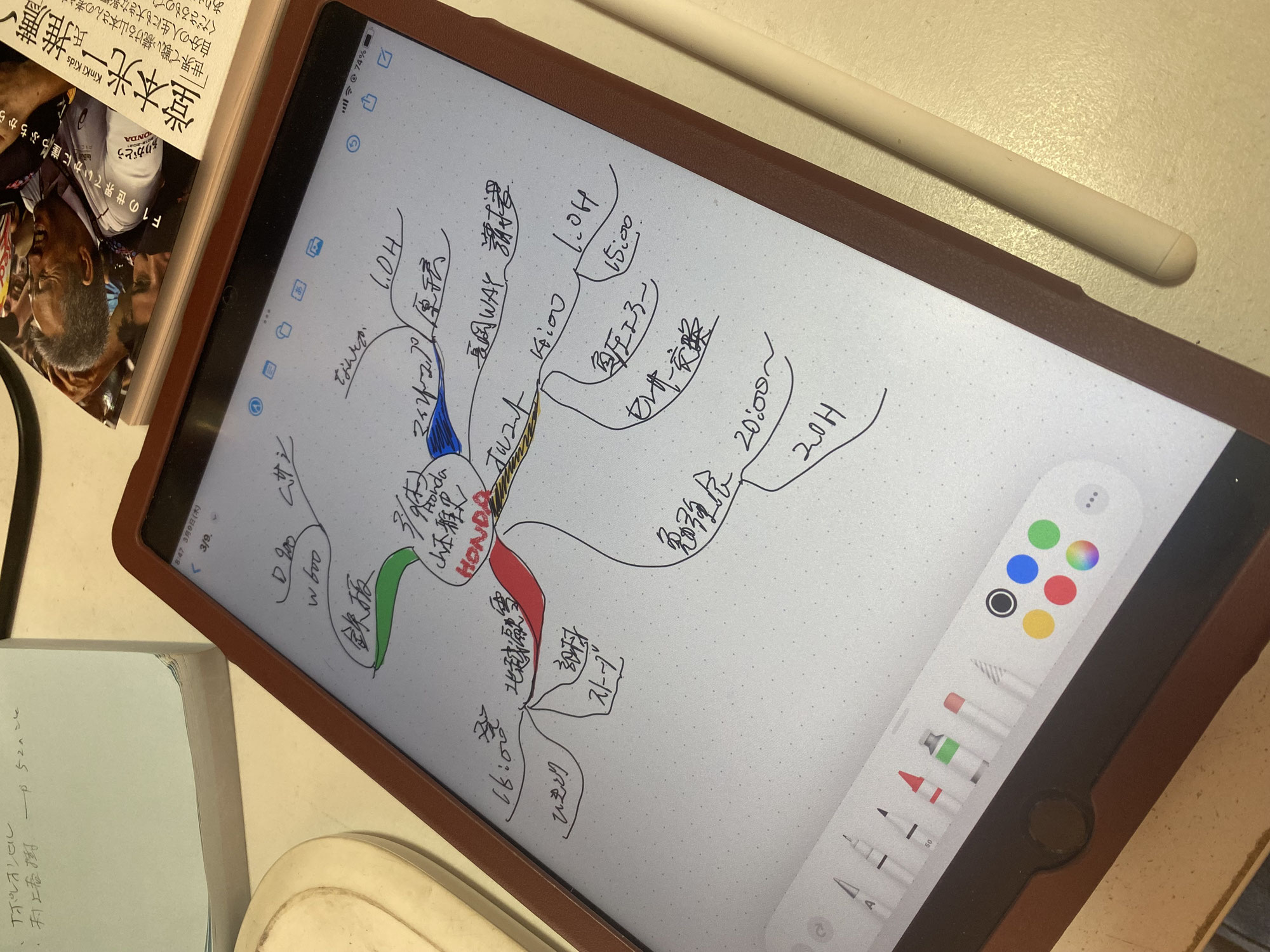

このマインドマップに関して言うと、「iPadでマインドマップをかく」ということを今やっています。

手書きのマインドマップばかりかいていましたが、数日前からiPadのフリーボードという無料のソフトを使って、毎朝かいています。

今さらそんなことか、と思われる方も多いと思いますが、そんなことなんです。

皆様にお見せできるようなマインドマップではありません。

ミミズがはったようなブランチやワードですね。

iPadでかくとデータとして保存できますし、振り返りも簡単。

付け加えたり、消したりも自由自在。

バッテリー切れの場合は諦めますが、結構重宝することに気づきました。

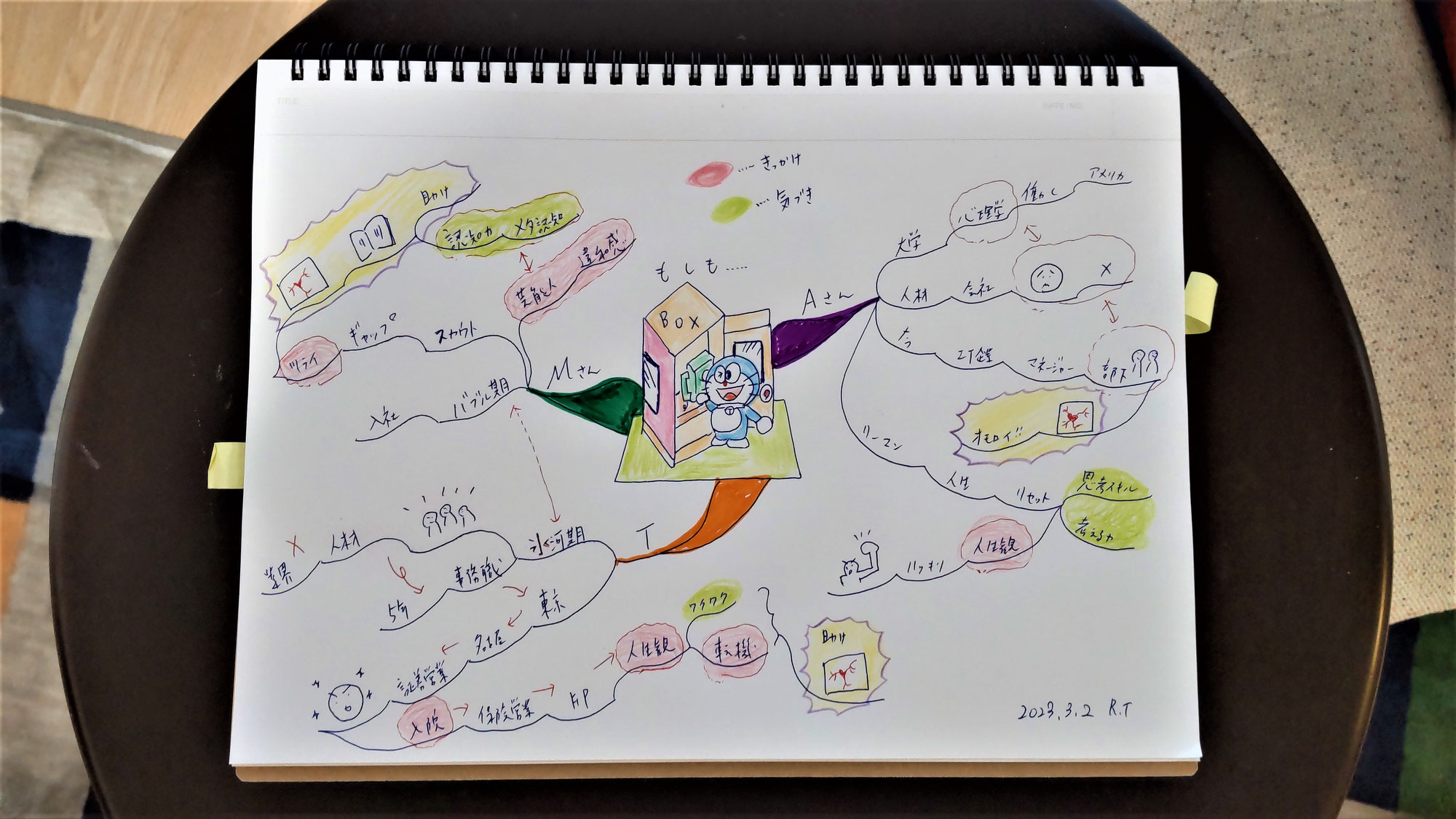

【バックナンバー】Facebook · 3月 03日, 2023年

毎週木曜日にインストラクター同士でマインドマップ勉強会を開催しています。

今回は「もしも昔に戻れたら」をテーマにマインドマップでブレストしてみました。

面白いことに「昔」のイメージは3人とも「学生時代」でした。

「あの頃はバブル期だった」「氷河期だったわ」と話題に花が咲く中でワードの書き出していきました。

その中で見えてきたものは、意外と昔の願いが今叶っているということでした。

そして「本気で考える力をつけたい」と思えたきっかけは、ツライ経験がベースになっていることも共通していました。

「多忙・入院・違和感」。

このあたりがキーワードで出たので色をつけて目立つようにしました。

最終的に、全体を俯瞰して出た結論は以下の通り。

「もしも昔に戻れても悩みは尽きない」

「悩んだ時に、考える力を身に着けておけば逆境は乗り越えられる」

「そのための最強ツールはやっぱりマインドマップ」

結局、自分のことを理解してあげらるのは自分。

昔も今も、自分らしい人生観があれば幸せなのだと、仲間同士で気づけた夜でした。

これからも色々な出来事が起こると思いますが、迷ったらこのマインドマップを見ようと思います。

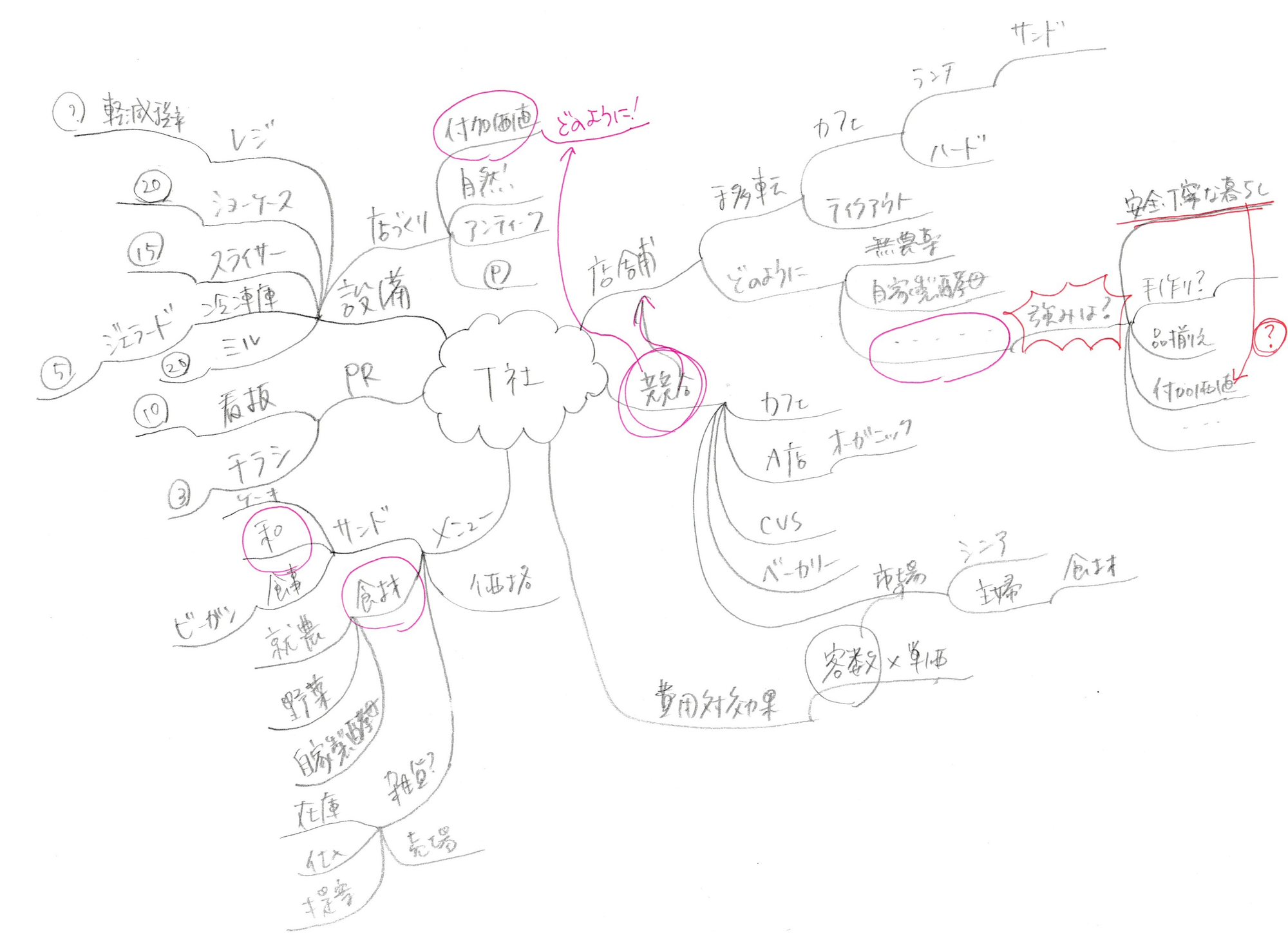

【バックナンバー】Facebook · 2月 24日, 2023年

先日もある方とマインドマップについて話をしていた時に、公開されているものはカラフルなものが多くて、やはりハードルが高いですよね、と言われました。

確かに身構えてしまって、少し難しく感じる方も少なくないようですね。

でも、個人的に絵が苦手なこともありますし、スピード勝負の仕事の場では鉛筆だけでどんどん書いていくことの方が圧倒的に多いです。

その中に、ちょこちょこっと記号や絵文字を描いたり、少し赤や青でしるしをつけるだけで十分、とても目立って重要なところがよくわかりますよ。

そして、書いている記号や印、絵文字が思った以上に印象に残ったりするものです。

写真はお客様とヒアリングをしながらとったメモです。

【バックナンバー】Facebook · 2月 21日, 2023年

『Dr.ナグモの7日間若返りダイエット~20歳若返り、15KG痩せる!~』を読みました。

彼が言うにはダイエットを続けて成功させるポイントは、次の4つだそうです。

(1)食べたいものをガマンしない。

(2)激しい運動はしない。

(3)納得できる理論に裏付けられている。

(4)すぐに結果が出る。

この本では食事を減らすとか、軽い運動をするとか、いろいろやることはあるんですが、私がやったことはただ一つ。

【ごぼう茶で痩せる】コレのみです。

サポニンとうポリフェノールの一種が良い働きをしてくれるらしい。

体内で界面活性剤的な役割をしてくれ、余分なコレステロールを分解、排泄してくれるそうな。

そのうえ、「抗酸化作用」「創傷治癒作用」「防菌作用」もあるので、強力な肌の若返り効果もあるんですって♪

ごぼう茶、良いとこしかない

というわけで、ごぼう茶作って、飲んで、約二週間。

2.5kg、あっという間に減りました

ポイント(4)クリアですね。

今日のマインドマップは、そんな【ごぼう茶】についてかいてみました。

利用規約 | 返金/返品条件 | 配送/支払い条件 | プライバシーポリシー | サイトマップ

株式会社ヒューマン・リスペクト | ラーニングカフェ | フォトリーディング | ヒプノコーチ

Copyright ©マインドマップの学校&株式会社ヒューマン・リスペクト All Rights Reserved.

株式会社ヒューマン・リスペクト | ラーニングカフェ | フォトリーディング | ヒプノコーチ

Copyright ©マインドマップの学校&株式会社ヒューマン・リスペクト All Rights Reserved.